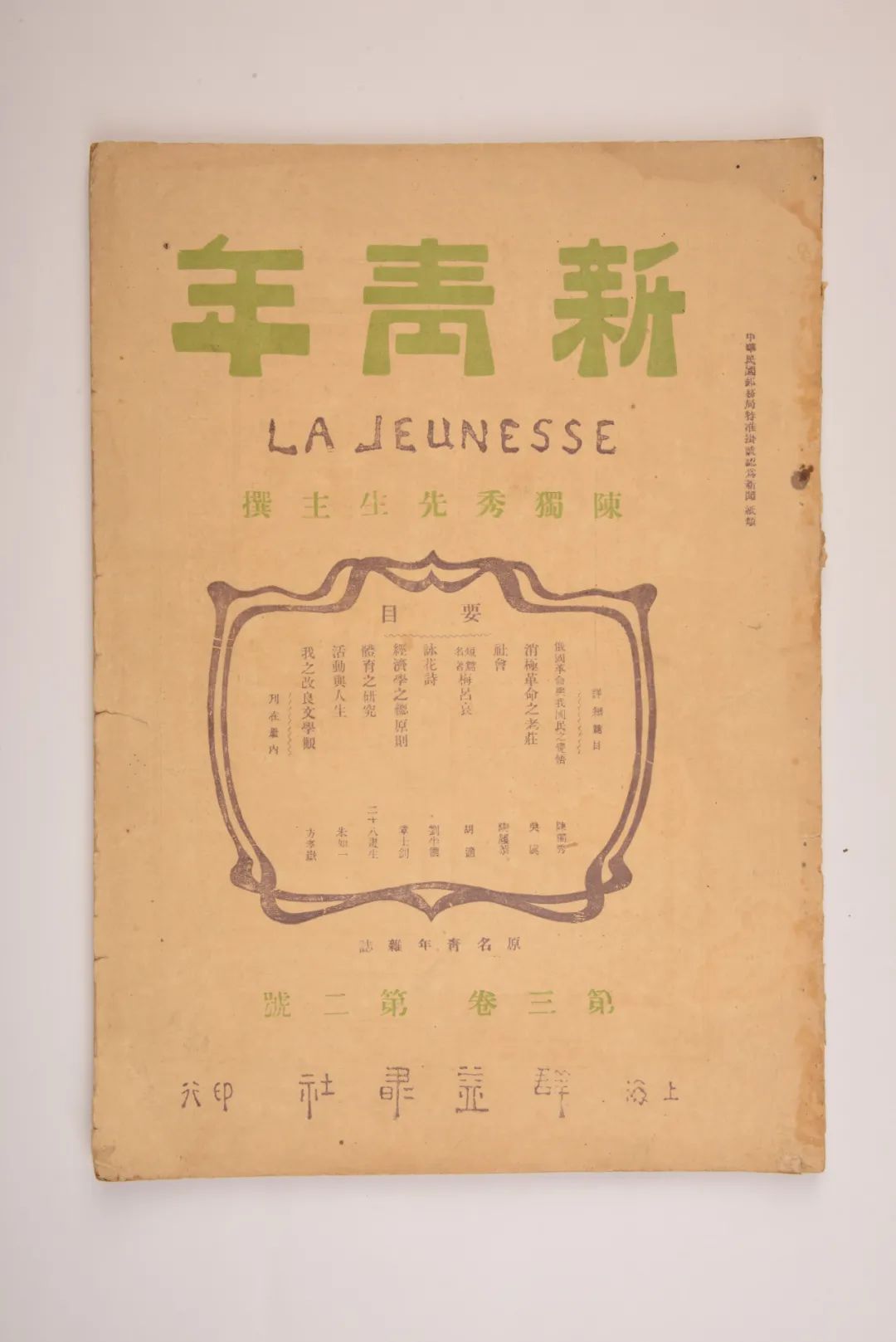

聆听文物故事,传承红色精神。今天,让我们跟随中共一大纪念馆宣教专员张粟的声音,聆听珍贵革命文物——《新青年》第三卷第二号背后的故事。

一百多年前,有一名二十多岁的青年,他青春年少、朝气蓬勃,并且钟爱体育运动。他自称“二十八画生”,把自己进行体育锻炼的思考体会撰写成文,发表在著名的《新青年》杂志上,也就是这本出版于1917年4月1日的《新青年》第三卷第二号。文章的题目叫做《体育之研究》。

“二十八画生”是何许人也?他为什么给自己起这个笔名?我们为何至今还要阅读他所写的这篇文章呢?让我们一起回到那个年代。

1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》,吹响了新文化运动的号角。1916年,自第二卷起《青年杂志》更名为《新青年》。在《青年杂志》发刊词《敬告青年》中,陈独秀提出了新青年的六项标准:自主的而非奴隶的;进步的而非保守的;进取的而非退隐的;世界的而非锁国的;实利的而非虚文的;科学的而非想象的。当时在湖南省立第一师范学校读书的一名学生读后认为,这六项标准还不全面,至少要再加上一条:健壮的而非体弱的。

这名青年思想进步活跃,热爱体育运动,对游泳、乒乓球、足球等运动项目都颇为擅长。他对“国力苶(nié)弱,武风不振,民族之体质日趋轻细”的状况,深感忧虑。在探索救国救民的道路中,他看到了体育对增强民族体质、提倡武风、挽救民族危亡的重要作用,并把自己对体育的研究和见解撰写成《体育之研究》一文。

《体育之研究》全篇由八个部分组成。文章首先对体育的涵义作了科学的解释:“体育者,人类自养其身之道,使身体平均发达,而有规则次序之可言者也”。作者认为:“体者,载知识之车,寓道德之舍也”,身体是知识和道德的载体。在中学和中学以上,应该实行德、智、体“三育并重”,提出“体育占第一位置”的思想。体育锻炼有强筋骨、增知识、调感情、强意志等诸多益处,而“意志也者,固人生事业之先驱也”。体育可以培养意志力,而意志力是成就人生事业、挽救国家民族于危亡的重要精神基础。在《体育之研究》的最后一个部分,作者还详细介绍了自己编的一套体操,称之为“六段运动”,包括了很多现在广播体操中的动作。

文章作者以“二十八画生”为笔名,向《新青年》杂志投稿。杂志社收到稿件后,觉得文章不错,却因作者的名气不够,不想立即发表。陈独秀阅读后,对文章大为赞赏,要求立即刊登。就这样,1917年4月1日《体育之研究》发表在了《新青年》第三卷第二号上。文章针对当时教育活动中重文轻武的颓风所提出的:“文明其精神,野蛮其体魄”,时至今日依旧醍醐灌顶、振聋发聩。

讲到这里,大家可能已经知道,“二十八画生”就是我们的伟大领袖毛泽东同志。1942年,毛泽东曾对时任八路军总政治部副主任的谭政提起:“以前我写的文章,就用过‘二十八画生’的笔名,别人会想到‘毛澤東(泽东)’三字是二十八画,其实我这个笔名就暗喻着‘共’(廿八)字。‘二十八画生’——共产党的一个成员嘛。”

《体育之研究》是迄今发现的毛泽东公开发表的第一篇文章,也是系统研究中国体育的开篇之作。作为杰出的革命家、政治家、思想家,毛主席“指点江山,激扬文字”的政治生涯以一篇体育学研究论文拉开序幕。这既是兴趣使然,亦是历史必然。毛主席的一生,审时度势探索体育思想,持之以恒开展体育实践。1952年,他为中华全国体育总会题词“发展体育运动,增强人民体质”;1971年运筹帷幄,亲自导演“小球推动大球”的乒乓外交;73岁高龄还能够畅游长江。虽不以体育学家著称,但他的体育思想深深地蕴含在政治理想和教育理念之中,对国家和民族的发展进步产生了更为深刻的影响。

“文明其精神,野蛮其体魄。” 心力体力合二为一,世上之事未有不成!一百多年后的今天,在实现中华民族伟大复兴的征程上,体育强国梦正在汇入中国梦的时代洪流之中。体育健儿奋勇争先,体育盛会举世瞩目,人民生活幸福安康,国家力量日益强盛,《体育之研究》中的毛泽东体育思想仍在不断指导实践、闪耀光芒。

撰稿 | 张粟

整编 | 王芳芳