在中共一大纪念馆的建筑外立面上,一个个拱形门楣下悬挂着12块带有上海红色里弄名称的铭牌,包括树德里、渔阳里、广吉里等。这些镌刻着红色基因的名字,牵系着中国共产党创建和早期发展的历史根脉。一座座石库门建筑,遍布在上海的大街小巷,交织成久久回响的红色旋律,凝聚成汹涌澎湃的红色力量,融入上海这座光荣之城的血脉。

上一期,我们为大家解锁了12块铭牌中的成裕里——又新印刷所的故事。今天,让我们从中共一大纪念馆的基本陈列中寻找线索,揭开纪念馆外墙上的另一块红色里弄铭牌——渔阳里背后的故事。

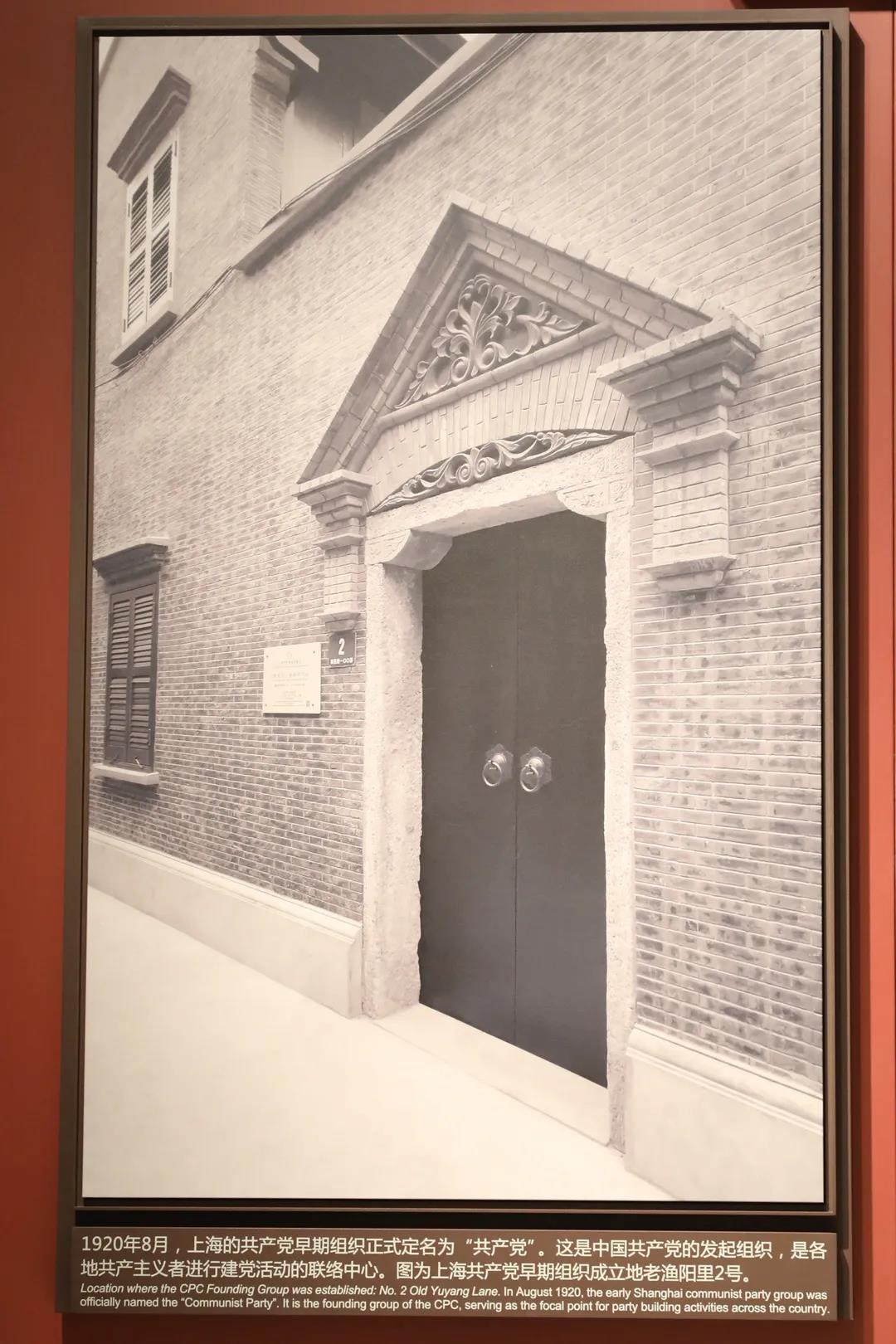

老渔阳里2号

中国共产党发起组成立地

(《新青年》编辑部)旧址

中共一大纪念馆《伟大的开端——中国共产党创建历史陈列》的第三部分“早期组织 星火初燃”中,有一处场景还原,情景再现了老渔阳里2号(今南昌路100弄2号)。这里是上海共产党早期组织成立地、《新青年》编辑部和陈独秀寓所。

△ 渔阳里2号场景再现

1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》,翌年更名为《新青年》,由此掀起新文化运动。1917年,陈独秀担任北大文科学长,《新青年》编辑部迁往北京。1920年2月,陈独秀为躲避北洋军阀政府的迫害,从北京秘密迁移上海。4月,陈独秀入住老渔阳里2号,《新青年》编辑部随之迁到这里,革命的星火在此点燃。

△ 渔阳里2号展板

同年6月,在共产国际代表维经斯基等人的帮助下,陈独秀同李汉俊、俞秀松、施存统、陈公培等5人在此开会,决定成立共产党组织,初名“社会共产党”。经陈独秀与李大钊的商议,8月,上海的共产党早期组织正式定名为共产党。这实际上是中国共产党的发起组织,是各地共产主义者进行建党活动的联络中心。

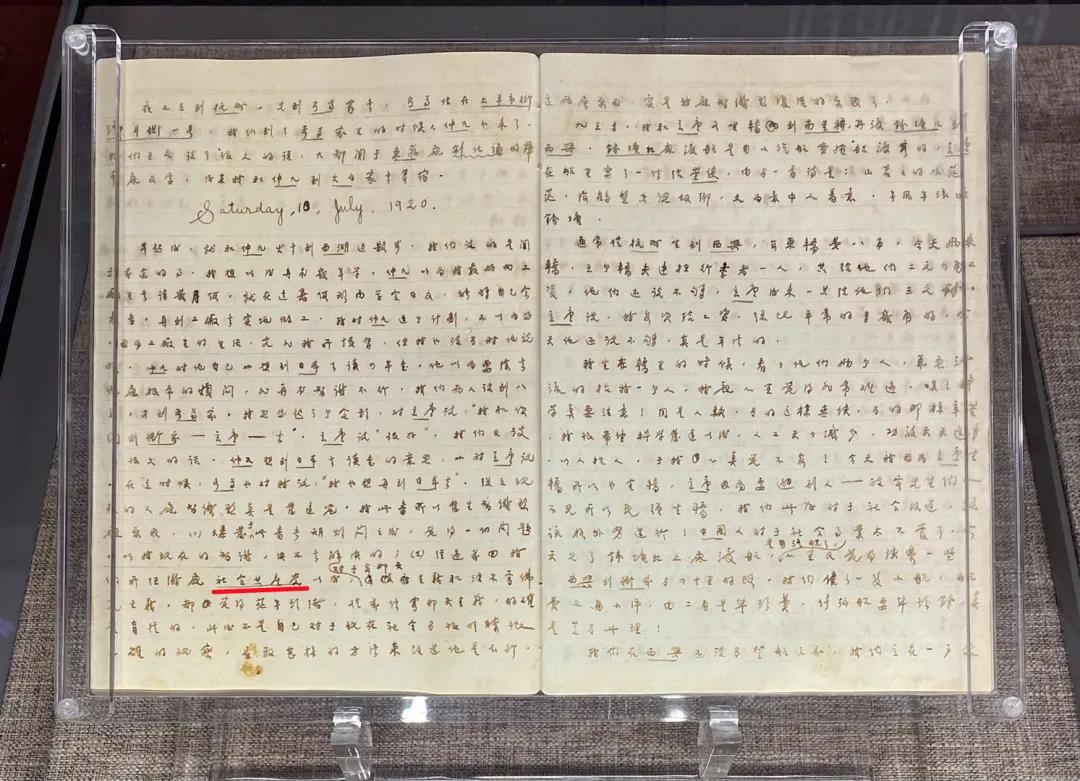

△ 俞秀松日记中相关记载

1959年5月,老渔阳里2号由上海市人民委员会公布为上海市文物保护单位。1980年8月,由上海市人民政府重新公布为上海市文物保护单位。2018年6月,中国共产党发起组成立地(《新青年》编辑部)旧址的修缮保护工作启动,2020年7月1日旧址史迹陈列展试运营开放。

新渔阳里6号

中国社会主义青年团中央机关旧址

距离老渔阳里2号不到百米的新渔阳里6号(淮海中路567弄6号),是中国社会主义青年团中央机关旧址。新老渔阳里之间原本有条小路贯穿,它见证了中国共产党早期组织的创建和中国社会主义青年团的成立,这条路被称为“马克思主义小道”。

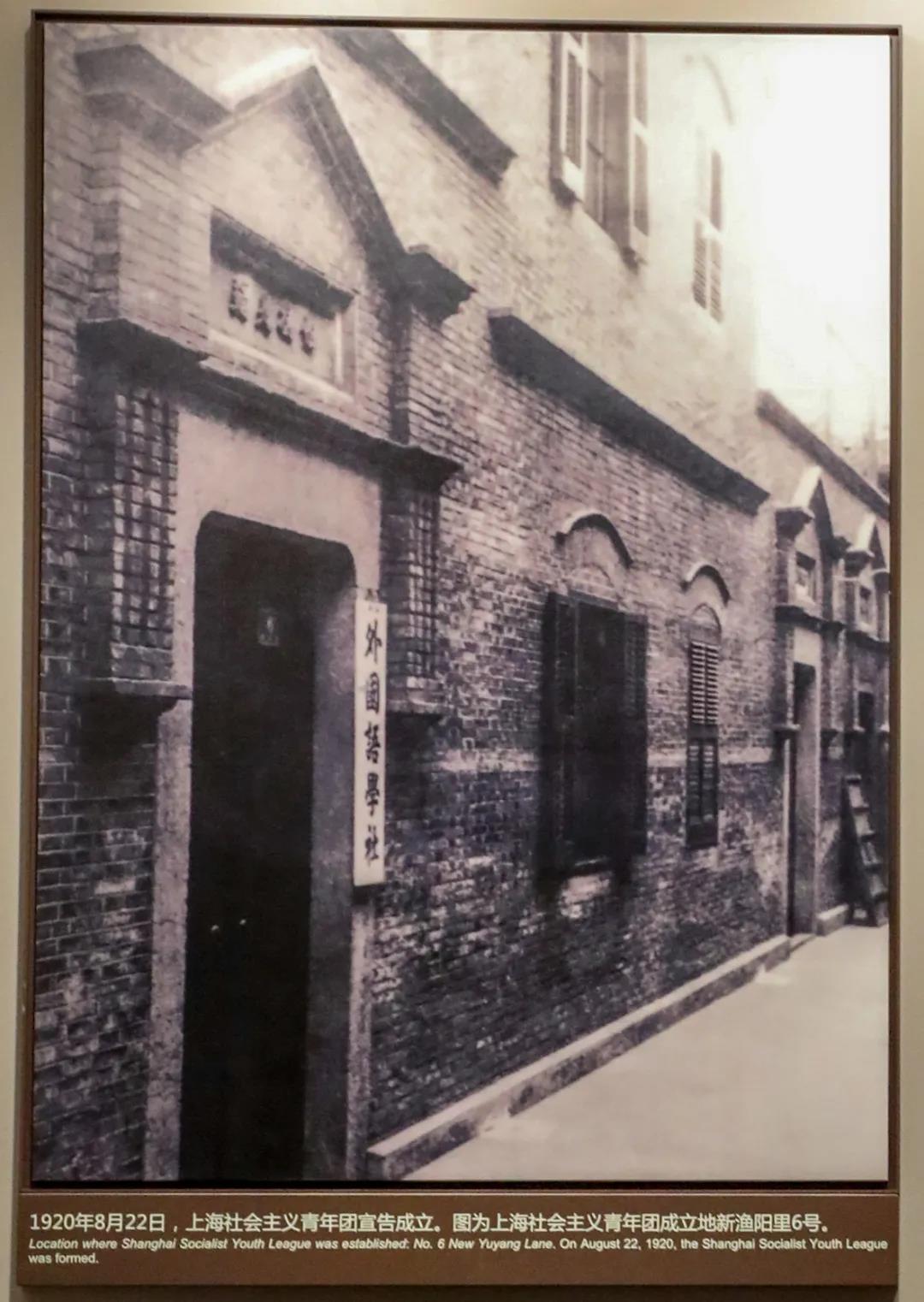

△ 新渔阳里6号展板

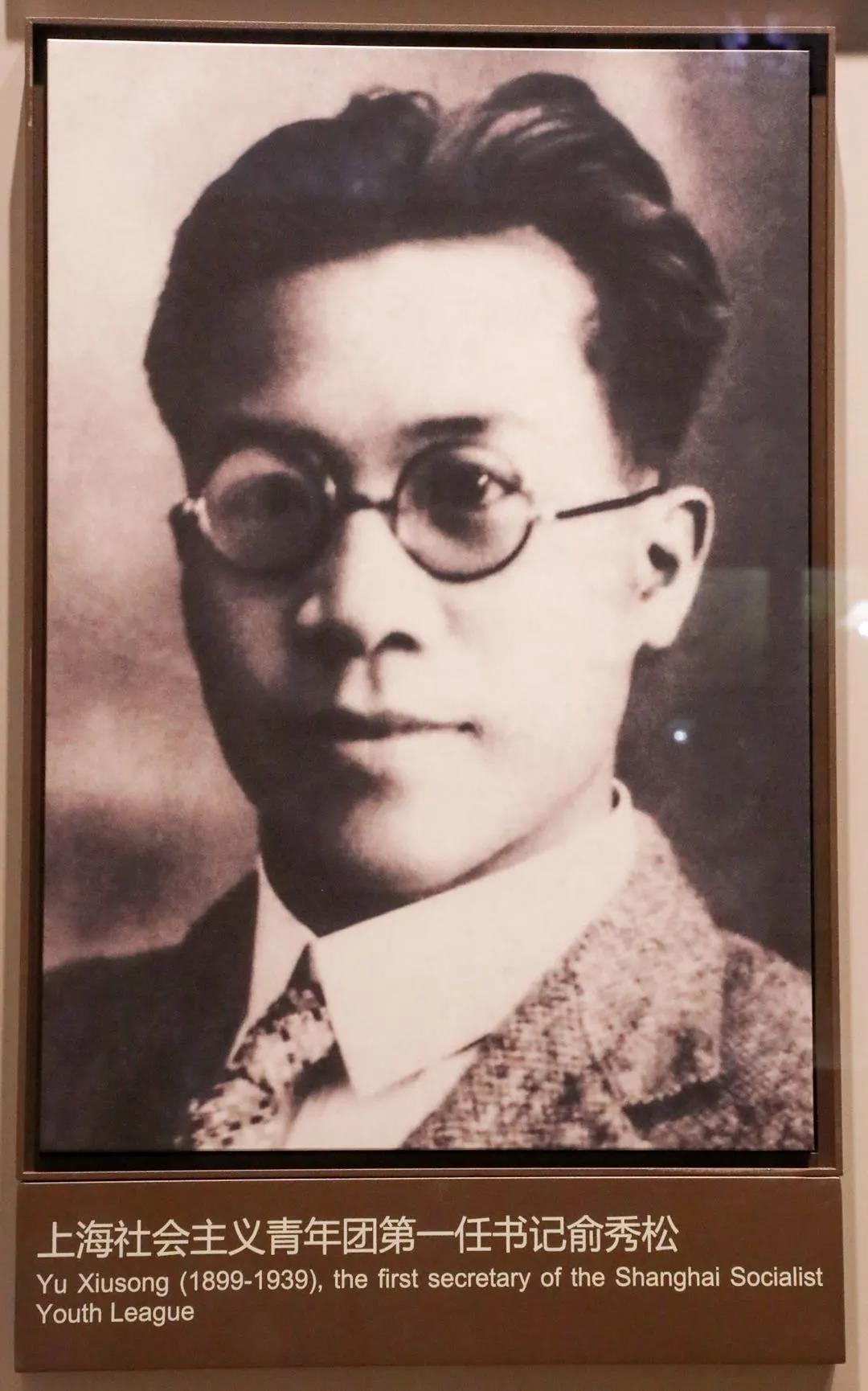

1920年8月22日,在中国共产党发起组的领导下,俞秀松、施存统、陈望道、李汉俊、叶天底、沈玄庐、袁振英、金家凤等8名青年,在新渔阳里6号发起成立了上海社会主义青年团,俞秀松担任书记。这是中国第一个社会主义青年团,上海社会主义青年团的机关就设在这里。

△ 俞秀松肖像展板

1920年9月,上海共产党早期组织在此创办外国语学社,由杨明斋担任校长、俞秀松担任校长秘书。学社在《民国日报》上公开刊登招生广告,招募和培养各地先进青年,为输送优秀青年干部赴俄学习做准备。这是中国共产党创办的第一所培养革命干部的学校。在学员中,刘少奇、任弼时、萧劲光、罗亦农等后来成长为中国革命的卓越领导人。

△ 外国语学社展柜

1961年3月,国务院将新渔阳里6号正式命名为“中国社会主义青年团中央机关旧址”,并列为第一批全国重点文物保护单位。2001年,中国社会主义青年团中央机关旧址纪念馆在此筹建,2004年建成开放。2018年,纪念馆启动整体改造。2019年五四青年节前夕,旧址修缮完工,纪念馆展览陈列内容完成更新。

摄影 | 王芳芳、王锦旋

整编 | 王锦旋