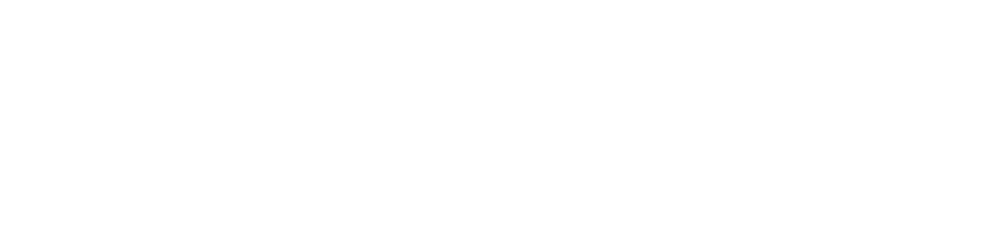

1915年9月15日,陈独秀在上海创刊《青年杂志》,决心从改造青年思想入手,改造中国社会,由此吹响了新文化运动的号角。

陈独秀在发刊词《敬告青年》开宗明义地指出“人权说”“生物进化论”“社会主义”这三件事是近代文明的特征,要实现社会改革的这三件事,关键在于新一代青年的自身觉悟和观念更新。他勉励青年崇尚自由、进步、科学,要有世界眼光,要讲求实行和进取。

△ 图为《青年杂志》创刊号

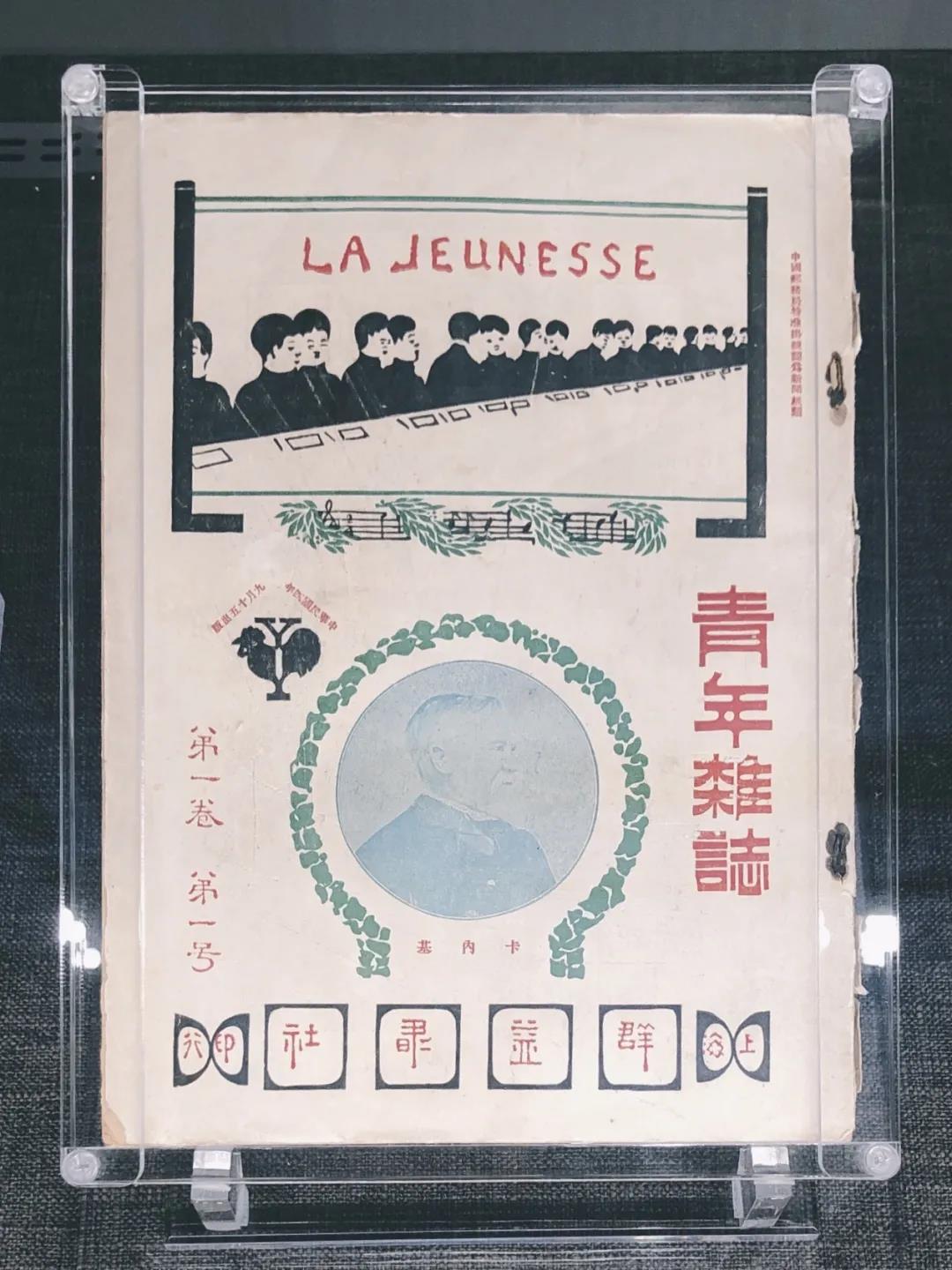

1916年1月,上海基督教青年会来信,信上说该杂志同青年会杂志《青年》《上海青年》同名,要求《青年杂志》改名。于是自第二卷起,《青年杂志》改为《新青年》。

新文化运动的核心旨在以民主和科学思想唤醒被束缚于封建桎梏中的一代青年。1916年9月,李大钊在《新青年》上发表《青春》一文,号召青年“冲决过去历史之网罗,破坏陈腐学说之囹圄”,为青春中国的再生顽强战斗。

△ 图为刊载李大钊《青春》一文的《新青年》第2卷第1号

1917年1月,陈独秀应邀担任北京大学文科学长,《新青年》编辑部随之迁到北京。

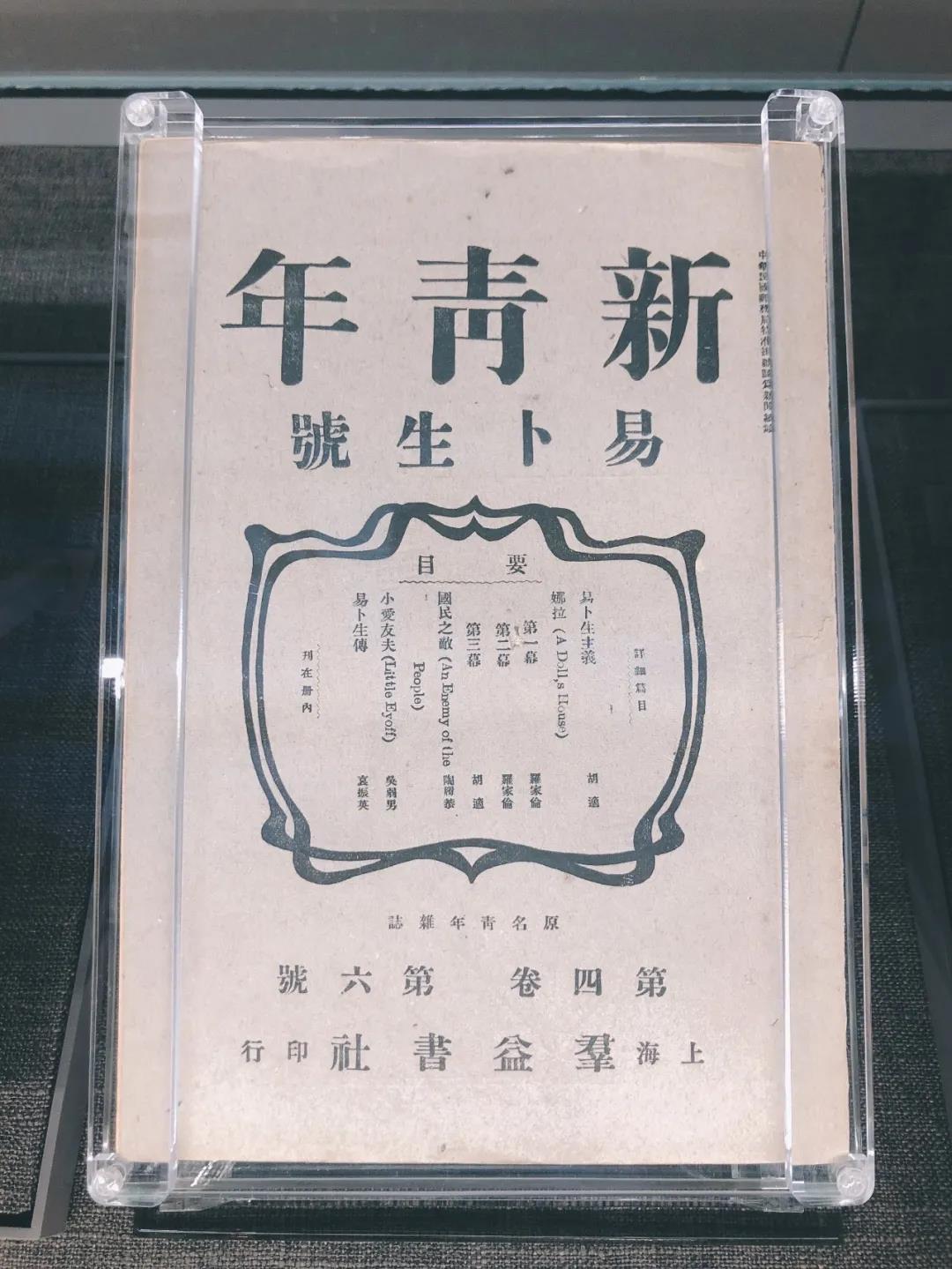

1918年1月,《新青年》从第4卷第1号起实行改版,改为白话文,使用新式标点。易卜生、安徒生、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰等西方著名作家及其作品都被相继引入。6月,《新青年》第4卷第6号推出“易卜生号”,易卜生笔下勇敢追求个性解放的娜拉形象引发社会热议,进而引发了改革中国传统戏曲的热烈讨论。

△ 图为1918年6月《新青年》第4卷第6号推出的“易卜生号”

1919年9月,《新青年》第6卷第5号出版,该期由李大钊主编,他把这期编成“马克思研究专号”,刊登了7篇从不同角度、立场来介绍和评价马克思及其学说的文章,把对马克思主义的研究推向一个新高度。

△ 图为刊载李大钊《我的马克思主义观》一文的《新青年》第6卷第5号

1920年2月中旬,陈独秀为了摆脱警察的追捕,从北京来到上海,居住在法租界环龙路老渔阳里2号(今南昌路100弄2号),《新青年》编辑部也从北京转移到上海。

1920年5月1日,《新青年》第7卷第6号出版“劳动节纪念号”。发表蔡元培“劳工神圣”的题词、孙中山“天下为公”的题词和李大钊的《“五一”运动史》、陈独秀的《上海厚生纱厂湖南女工问题》等文章,集中反映各地工人运动及各国劳动组织的状况。

△ 图为《新青年》第7卷第6号出版“劳动节纪念号”

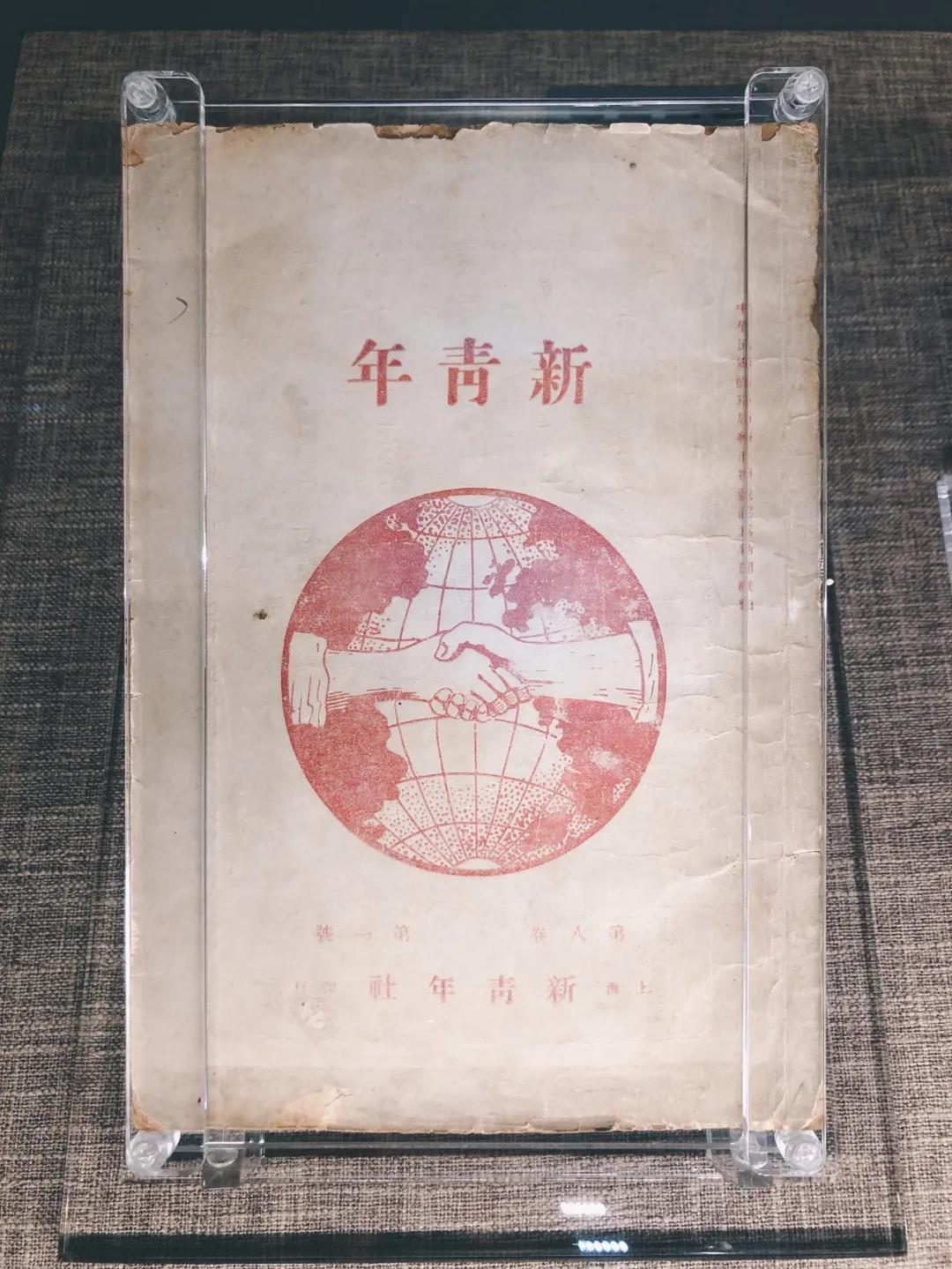

1920年末胡适提出《新青年》应“声明不谈政治”,遭到了陈独秀、李大钊、鲁迅等人的反对。实际上从第8卷第1号(1920年9月1日)起,《新青年》已经成为上海共产党早期组织公开出版的机关刊物,自该年下半年到1921年7月中国共产党成立之前,《新青年》刊登的关于马克思主义、十月革命和中国工人运动的文章多达130余篇。《新青年》成为中共上海发起组宣传马克思主义的重要思想阵地。

△ 图为《新青年》第8卷第1号

《新青年》刊行于中国旧民主主义革命末尾到新民主主义革命开端的重要历史转折时期。在五四运动前后,以宣传民主、科学,提倡新文学为主要内容,曾刊载鲁迅的白话小说《狂人日记》《孔乙己》《药》,李大钊的文章《庶民的胜利》《Bolshevism主义的胜利》,陈独秀的文章《新青年罪案之答辩书》等。在宣传马克思主义、反对封建伦理、呼唤人性的觉醒等方面发挥了积极的作用,在当时产生了巨大的影响,无愧于新文化运动的旗帜。

彩蛋

你知道吗?文中6本《新青年》杂志的珍贵原件现都陈列在中共一大纪念馆《伟大的开端——中国共产党创建历史陈列》展览中。参观时请多多留心,把它们找出来吧。

另外,为纪念《新青年》创刊106周年,中共一大纪念馆特别在官方微博上开设有奖知识竞答,参与答题,就有机会获得精美文创好礼哦!还等什么,马上扫码答题吧↓

整编 | 杨华青