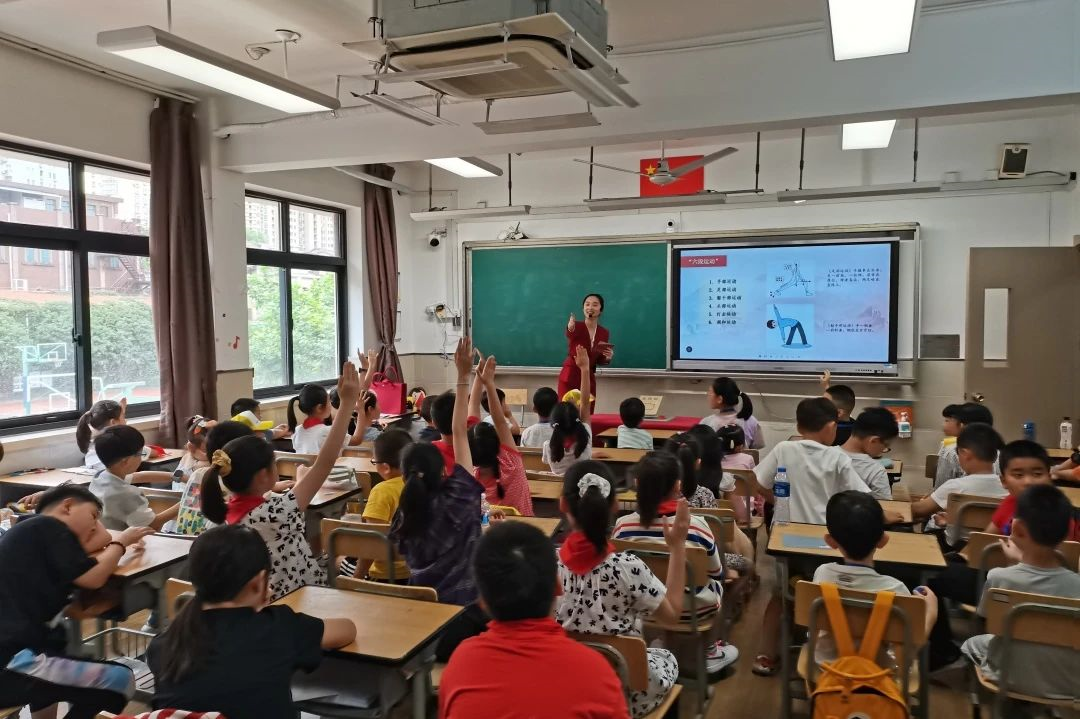

为持续拓展革命文物与党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育的深度融合,中共一大纪念馆充分挖掘和释放红色资源潜力,助力爱心暑托班课程内容建设,打造红色暑期“限定”大思政课,让珍贵的革命文物藏品“跳”出展柜,走进课堂,让孩子们感受七彩暑假,快乐一“夏”。

七月第三周,围绕“新青年”主题,百物进百校项目组的老师们为上海市爱心暑托班的小学生送上生动的红色课程,让现场小朋友了解青年毛泽东的救国思想。少年强则中国强,体育强则中国强,文明精神,野蛮体魄,争做阳光好少年。

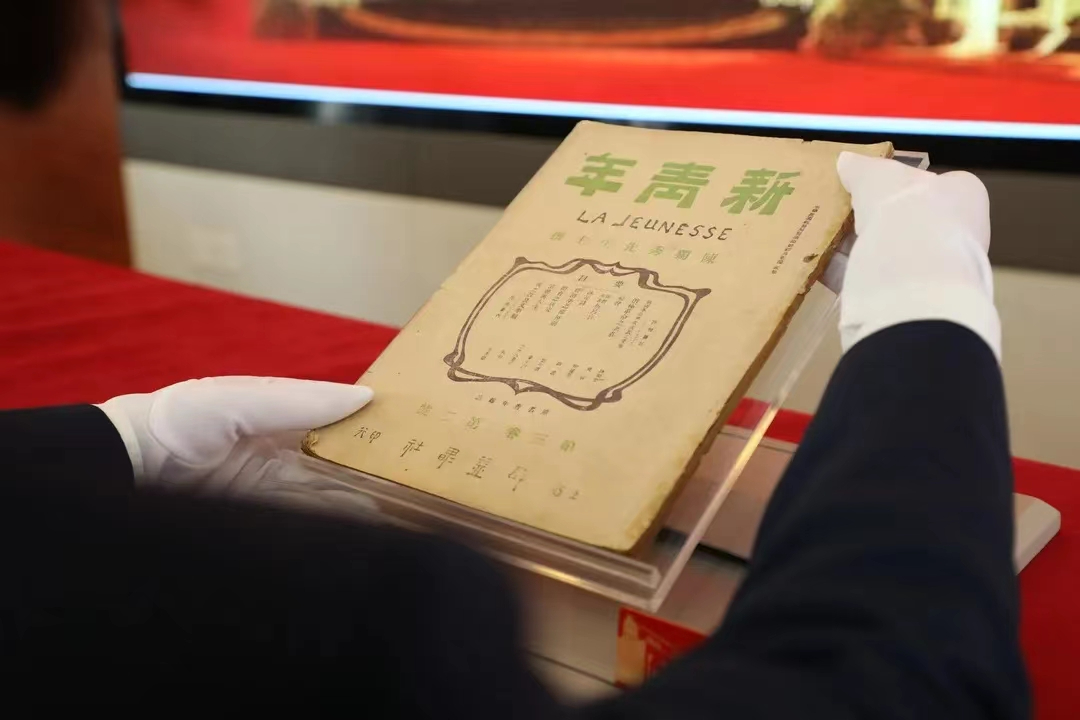

7月25日—28日,中共一大纪念馆带着馆藏珍贵文物——《新青年》第三卷第二号(百闻不如一“件”|《新青年》第三卷第二号)走进上海各街道爱心暑托班,开展“百物进百校 百讲证百年——中共一大纪念馆百件文物藏品进课堂主题活动”,累计共开展5场。

活动中,现场师生一起聆听了这件文物背后的故事。(听文物讲故事 | 《新青年》第三卷第二号)

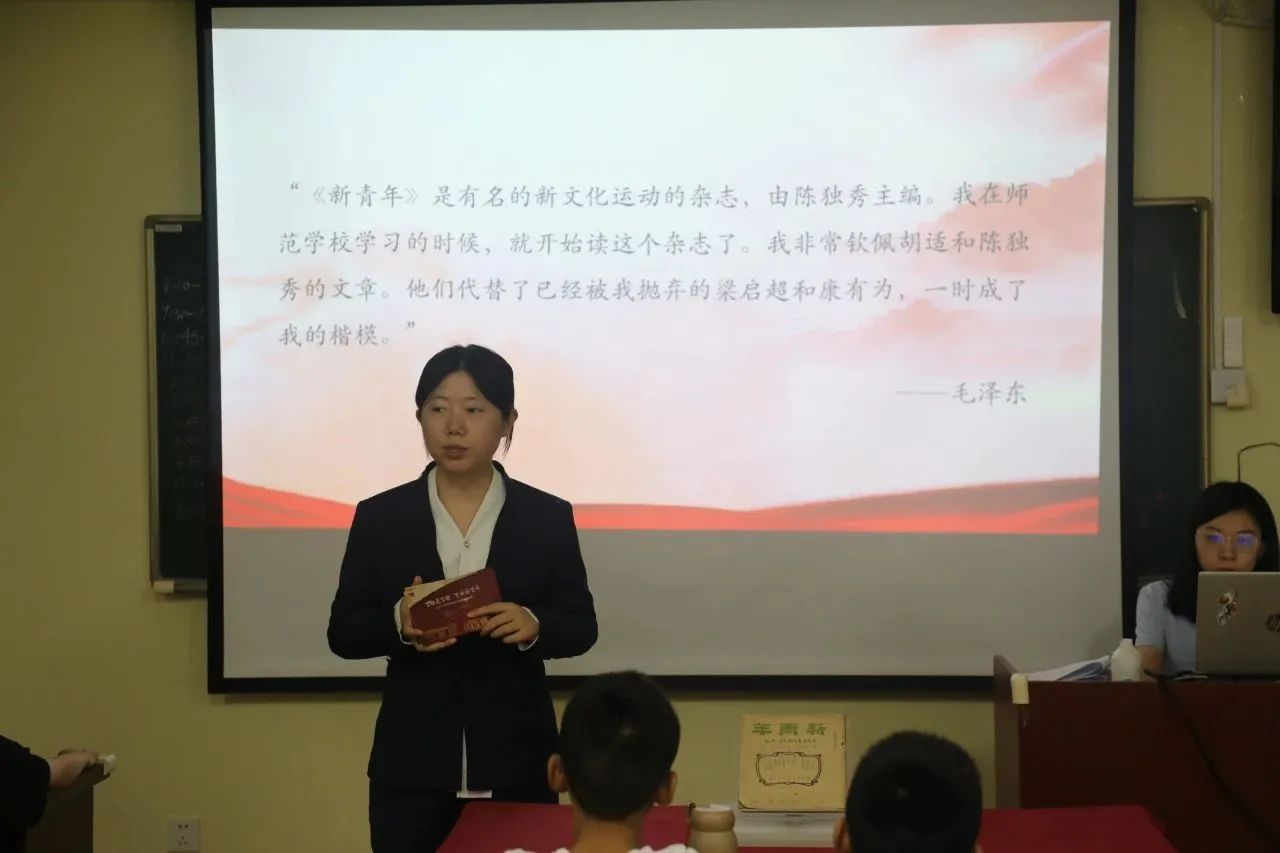

“回到106年前,1917年4月毛泽东同志在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及‘体育之效’时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。”活动中,中共一大纪念馆宣教专员张粟为大家讲述了文物背后的故事。

“《新青年》第一卷名为《青年杂志》,发行于1915年9月15日,它的发行标志着新文化运动的兴起。从第二卷起,《青年杂志》更名为《新青年》并一直延用此名。自1915年创刊至1926年停刊,前后历经11年,《新青年》始终是中国新文化运动的旗手和宣传新思想的主要阵地,在当时的中国社会掀起一股生机勃勃的思想解放的潮流。”中共一大纪念馆藏品保管专员王欢欢为同学们讲述了《新青年》杂志的发展脉络。

现场的师生们近距离观看了这件珍贵的藏品。

“百物进百校 百讲证百年”活动将持续走入上海的大中小学及幼儿园,截至目前有100余家学校参与报名,活动报名通道持续开放。这是在青少年中开展党史学习教育创新实践,也是上海依托校外活动联席会议机制,用好用活红色资源,系统构建馆校全方位实践育人共同体的重要举措。